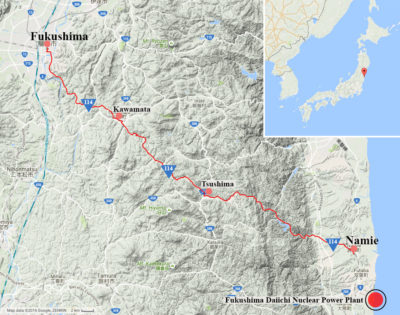

日本的114号高速公路可能不是世界上最著名的公路。它没有66号公路或泛美高速公路的声望。但它确实有一点出名。它经过过去五年一直是最地球上放射性风景——从日本福岛市东南前往受灾核电站福岛第一核电站,穿过森林山脉的核电站危机的影响在2011年3月跌至地球。

这条公路现在基本上是一条空无一人的公路,蜿蜒穿过废弃的村庄和杂草丛生的稻田。今年8月,我花了两天时间,在浪江镇(Namie)的议员黄百保(Baba Isao)的陪同下,长途跋涉评估核灾难的后果。浪江镇距离核电站仅三英里,是仍被疏散的四个主要城镇之一。

有时,辐射水平似乎高得吓人——仍然高得不适合长期居住。但辐射只是个开始。我发现,更令人担忧的是这次事故在心理上和政治上的影响。虽然这些辐射——现在大部分来自铯-137,一种半衰期为30年的放射性同位素——正在衰变、扩散或被清理,但远不清楚这种更广泛的创伤是否已经达到顶峰。福岛将在康复中心待上几十年。

我和72岁的爸爸,一个熙熙攘攘的小个子男人,在川俣镇开始了我的旅程。川俣镇位于114号公路上,是通往远处山区的大门。这些山脉是放射性尘降物最严重的地方,覆盖大部分山坡的森林保留了最多的放射性。这些山脉构成了政府指定的“红色区域”的大部分,这些区域的辐射剂量超过了每年50毫西弗,而且很可能在未来很多年都无人居住。

第二个“黄区”的剂量为20-50毫西弗,在那里可能很快就可以返回;第三个“绿区”(小于20毫西弗特)被认为是安全的,正在或计划有组织地返回。区域被重新划分为放射性衰变区,热点地区被净化。

为了检查进展,我随身带了一个盖革计数器,用来测量伽玛辐射,这是没有吃受污染食物的人的主要辐射源。

越过川俣,道路基本上是空的,房子被遗弃,杂草丛生。没有手机信号。一开始,我们测量的路边房屋的辐射剂量仅相当于每年2毫西弗,是政府重新居住阈值的十分之一。但在几分钟内,当我们爬进山区时,辐射随着我们从绿色到黄色再到红色区域的移动而增加。

巴巴说,尽管有辐射,但在没有人类的情况下,野生动物仍在茁壮成长。山里有麋鹿、猞猁、猴子和熊。“这里的自然很美,”他说,“但我们不能捕鱼、采集竹笋,也不能吃人们过去从森林里收获的山菜。”

我们在对岛(Tsushima)的一个废弃加油站停了下来,这是一个位于Hiyama背风处的村庄,在那里,野猪在一台看起来完好无损的自动售货机旁边挖土。官方盖革计数器上亮红色的数字显示读数相当于每年21毫西弗,刚好超过人类居住的极限。

在福岛第一核电站灾难开始后的第二天,浪江的1400人在接到疏散命令后来到对岛。“我也在他们中间。”爸爸说。“我们没有任何信息。人们只是被告知要来。当我们到达时,我们去了村里的派出所,发现那里的警察都穿着防辐射的防护服。他们说这是预防措施,以防他们不得不去核电站,但他们显然被告知发生了严重的事情,而人们没有被告知。从那时起,我们开始怀疑当局是否诚实。”

自那以后,对马岛已经成为供奉那场灾难的非官方圣地。在一家废弃商店的橱窗里,贴着一些带有辛辣讽刺意味的标语,有些是针对核电站运营商东京电力公司的:“多亏了东京电力公司,我们才可以在临时住所里流泪。”“多亏了东京电力公司,我们才能玩弹球盘。”但其中一个用英语说,“我会回来的。”

回到114号高速公路,一辆车停了下来,一个女人下了车。河野英子驱车前往浪江——一日游是允许的,但过夜是不允许的——她要在即将到来的宗教节日到来之前,打扫她父母以前的房子,整理祖先的坟墓。“我的父母已经去世了,但我仍然打扫他们的房子,”她说。“里面有老鼠,里面有野猪。我们不会再回去住了。但是有一天我们可能会在那里建一所新房子。”

再往前走,爸爸停下车,走上一条被植被覆盖的小路。“这是我的房子,”他突然指着一幢隐约可见的建筑说。它被关闭。但我注意到楼上的窗户里还挂着衣服。在参观场地时,爸爸给我看了他的李子树。“果子现在吃太危险了,井里的水我们也不能喝。”我们发现了一个他和他的教师妻子曾经养过牛的棚子,还有一个以前的干草棚,他用来存放旧的选举横幅。

我检查了计价器。干草棚里的辐射量为每年26毫西弗,而外面灌木丛里的辐射量则飙升至令人担忧的每年80毫西弗。这是居住地安全水平的四倍。难怪爸爸不打算回来了。“我只是一个农民的儿子。我想知道谁有权利摧毁我们的家园和我的生计,”他痛苦地沉思着。“请告诉全世界:不要使用核武器。”

在他当地的邮局,公路旁的官方监测仪测量到56毫西弗。我的朋友也同意,但当我们把它指向一根穿过停机坪的苔藓时,它就变大了。“他们上周测量到这里有500毫西弗,”爸爸说。“莫斯辐射积累。”

我们继续前行,路边每隔几公里就会被巨大的黑色塑料袋标记出来,这些塑料袋里含有放射性土壤,这些土壤是从路边、稻田和家庭花园中剥离出来的,这是政府清理土地污染的努力的一部分。估计有300万个袋子,都贴上了整齐的标签,现在正等待着在沿海的设施中进行最后的处理。但运输土壤的任务是如此艰巨,以至于当局正在修建一条新公路,这样卡车就可以沿着114号公路绕过风景优美的山村。

经过一个检查站,我们终于来到了浪江镇。就在我访问之前,主要媒体如《卫报》和美国有线电视新闻网公布了一名摄影师拍摄的该镇照片,此人声称获得了秘密的,未经授权进入这个“鬼城”的许可。他在照片中戴着防毒面具摆姿势,以显示它有多危险。

我去镇上的时候,事先得到了爸爸的请求,但没有借口。我发现浪江是一个非常繁忙的“鬼城”。那里还不允许任何人居住。但是每天有大约4000人在那里工作,修复铁路和道路,建造新房子,拆除地震损坏的商店,为2017年4月计划中的公民回归做准备。

地震造成了大量破坏,植被从道路和前院人行道的裂缝中挤了出来。到处都是黑色的包。但是交通灯还在运行,司机们也遵守了交通灯的指示;有一家7- 11便利店,自动售货机里有可乐。没有人穿防护服或戴口罩。我最大的安全担忧不是辐射,而是在我去那里的那天下午,通过镇上的公共广播系统传来的消息:在郊区发现了一只熊。

尽管靠近福岛第一核电站,但浪江镇的平均辐射水平降到了每年2毫西弗左右——实际上比我记录的从未被疏散的福岛市还要低。

“我不知道会有多少人回来。”爸爸说。“因为放射性污染,他们有很多担忧。我认为他们的恐惧是完全合理的。回到故土对我来说是完全不可想象的,所以我不能鼓励他们回到他们的地方。”他引用了一项对该镇2.1万名前居民的调查,显示只有18%的人想回来。这听起来和附近的奈良镇类似,去年警报解除后,那里只有五分之一的人返回。

人们尤其担心他们的孩子。最令人担忧的是,有报道称,事故发生后几天,暴露在放射性碘中的儿童患上了流行性甲状腺癌。一项超声波筛查项目发现,儿童甲状腺中的囊肿、结节和某些癌症明显增加了30倍。它成了头条新闻。但在福岛医科大学(Fukushima Medical University),医生和医学研究人员坚称,辐射剂量太低,不会造成严重的癌症风险,尤其是因为可能含有碘的受污染食品已迅速撤出销售。肯·诺莱是一名美国人,他是该大学辐射健康中心的主任,他坚持认为这种明显的流行病只是更好地寻找疾病的证据。他告诉我,韩国的一项筛查研究使用了同样的技术,对未暴露的人群进行了筛查,结果发现其发病率与福岛受污染地区的人群相似。由于核电站开始熔毁后该地区迅速(虽然混乱)的疏散,以及对食品的控制,医生们说,他们认为,不太可能有很多人死于福岛核事故的辐射。“一些公众接受了相当于CT扫描的辐射;几乎没有人从钡餐中得到的剂量超过这个剂量,”Nollet说。 But there have been deaths nonetheless. Some 60 old people died as a direct result of the evacuation, including several who died of hunger after being left behind, said a doctor at Soma hospital, Sae Ochi. And depression remains widespread among evacuees, she says. There have been around 85 suicides linked to its after-effects. “It’s post-traumatic stress,” said Masaharu Maeda at Fukushima Medical University. “People with very negative views about the risks of radiation are more likely to be depressed. It’s a vicious circle.” Some doctors told me that while the initial evacuation was necessary, the failure to plan a swift return as radiation levels fell had been disastrous. Apart from a few high-dose areas in the mountains, the psychological risks of staying away exceed the radiological risks of coming back. But the confusion has contributed to a serious loss of trust among the public for medical, as well as nuclear, authorities. “When we try to explain the situation,” says Nollet, “we are seen as complicit in nuclear power.”

随着官方警报解除,大多数家庭重返被遗弃的城镇的可能性似乎越来越小。当我们从浪江开车回来的时候,我顺道拜访了一群住在川俣外一个疏散营地里的老年妇女。其中一人告诉我,他们想回到自己的老家,但“大多数年轻人根本不想回去”。他们为自己的孩子担心,但同时他们也在继续自己的生活,有了新的工作,他们的孩子进入了新的学校。”也许这不是一件坏事。在隔离区外的相马市(Soma City)的一所幼儿园里,老师们告诉我,由于对辐射的恐惧,那里正在出现婴儿潮。今年的新生人数是事故发生以来最多的。